策略三:创新客户忠诚计划-CLP

自从经济学家帕累托提出了“20/80定律”以后,经验数据就一直对其进行反复验证,现已是企业客户关系管理(CRM)的重要法则之一。它揭示了企业约80%的主要利润来自约20%的客户,企业大部分的销售收入由小部分的客户贡献,这些客户采购频率高、采购金额大,单位价值高,可以称之为忠诚的老客户。进一步的研究表明:

·开发一个新客户是维持一个老客户成本的5倍

·向现有客户销售新产品的几率是55%,而向一个新客户销售产品的几率仅有15%

·客户忠诚度下降5%,企业利润则下降25%

因此,如何牢牢地抓住这部分客户?如何使这些客户更加忠诚于公司?如何系统的全面建立公司的客户忠诚计划(CLP-Customer Loyalty Program)使公司更具竞争力已成为现代企业管理人员不得不审慎对待的战略命题。

做为航空公司CRM战略重要组成部分的客户忠诚度计划,从上世纪80年起,在美国AA航空公司率先启动的带领下,全球范围内的航空公司纷纷启动各具特色的客户忠诚度计划。该项计划起初旨在通过对经常乘坐航空公司飞机的乘客(乘机人)按照舱位等级和空中飞行距离给予不同比例的飞行里程奖励,获得里程的旅客可以用里程按一定规则免费兑换航空公司销售剩余座位的机票、或者免费升舱。

这一计划的核心点在于,因为航空公司产品不可存储,航班一旦起飞座位价值就是零,而航空公司多搭载一个客人的边际成本很低,但这些座位的价值对客人而言差异性很小。因此如果航空公司能够通过科学的手段预测出航班的正常销售剩余座位,并将这些剩余座位奖励给那些能为航空公司贡献大部分利润的常旅客,而使用免费座位的常旅客却获得了等同的使用价值,将会构成一个互惠互利的利益共同体。该计划的难点同样也存在,那就是如何避免稀释本应该产生收入但被免费兑换出去的座位价值,理想状态就是,这些座位恰恰给了那些本没有出行需求不打算购票的客人,因为有了免费机会所以才刺激他额外出行的需求。当然我们可以将这些稀释出去的成本理解为航空公司为维系老客户而付出的营销费用。假设一张机票的正常价值是人民币1000元,而航空公司多搭载一个客人的边际成本是人民币55元,一个免费座位对双方的利益如下:

从上表可以看出,表面上看,客户得到的利益远大于航空公司的收益,航空公司似乎没有任何收益。但该计划的核心就在于规则的设定,假设该计划规定客户每乘坐十次飞机才可以享受到这样的一次奖励,则实际上航空公司先期已经从客户身上获得了10000元的收入,同时因也锁定了他为再次获得利益而需重复采购给航空公司带来的未来10000元的收入。对航空公司而言,最差的局面就是航空公司花费了55元的成本锁定未来10000元的销售收入。这样的一个利益博弈格局无疑对双方都是共赢的,尤其对锁定那些差旅成本非由个人承担的、对价格不敏感的公商务旅客而言更加具有吸引力。

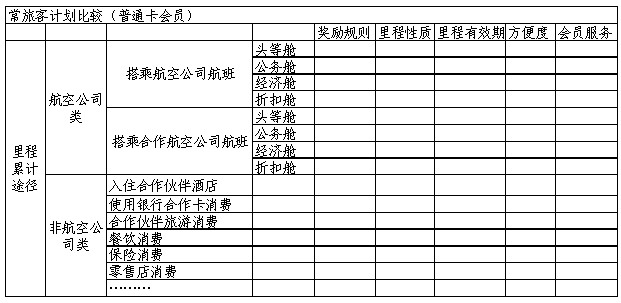

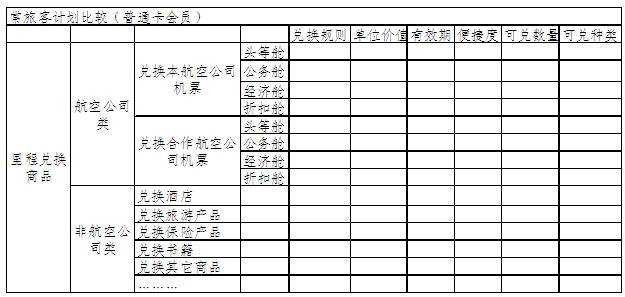

不难看出,这一计划对于任何航空公司而言都是充满诱惑力的,该计划可以锁定未来收益、提升客户对航空公司的忠诚度和黏度,进而提升航空公司的市场竞争力和产品差异性。随着该计划在国内各航空公司的普及,目前中国已有超过1000万中国人加入了国内各航空公司的常旅客忠诚计划。如同任何事物一样,当变得普遍以后,该计划也同样失去了其差异性,各航空公司在核心的要素或基本内容上不相上下,难分秋色。于是,航空公司开始从客户需求角度出发采取广泛的市场合作模式,为其常旅客提供更多的里程累计渠道,同时也通过合作伙伴实现常旅客里程多种形式和途径的商品及服务的兑换,以实现其里程累计的价值体现。今天,基本上所有的航空公司都与航空业、电信业、银行业、租车业、保险业、酒店业、旅游业甚至餐饮美食、日用百货业建立了广泛的合作伙伴关系,为其客户提供尽可能广泛的里程累计渠道和里程消费兑换渠道。这些围绕常旅客价值需求提供的增值服务和内容使得各航空公司的常旅客计划异彩纷呈,绚烂多姿。我们可以通过常旅客计划两大核心设计要素,即里程累计的渠道和里程兑换商品方面去分析和比较航空公司常旅客计划的优劣(本文尝试以普通卡为例进行比较):

表一:里程累计

表二:里程兑换

目前国内各航空公司推出的常旅客计划从核心要素和附加增值内容看,尽管形式和内容有相似之嫌,但各航空公司仍然可以围绕客户以及客户关心的里程奖励方面下足功夫实现差异化。同时随着航空公司庞大的常旅客数据库的建立,以会员需求为导向的数据库挖掘和数据库营销技术日益兴盛,航空公司甚至可以通过数据挖掘联合合作伙伴向会员提供定制化商品销售,以里程这一日益虚拟化的货币为核心要素,实现成本中心向利润中心的转型。

我们已经知道,客户经济时代下,公司在客户面前越来越透明,客户可以借助互联网完成一切信息的收集和比较,客户的选择权得到极大的释放,因此客户就会越来越不容易满足、越来越挑剔,客户忠诚度随之降低,流失率增加。同时,客户在互联网上自主操作的空间虚拟化使得公司对客户的不满意难以觉察,公司同客户之间的互动变得格外重要,公司及时察觉客户的变化并快速采取措施的能力至关重要。做为航空公司CRM重要组成部分的常旅客计划同样也要随着这些特征的出现创新发展。

那么常旅客计划如何进行创新才能适应快速变化的市场要求呢?

首先,我们应该从常旅客的实施对象方面进行创新发展。目前几乎所有航空公司的常旅客计划都是面向乘机旅客进行奖励,以鼓励其能够经常乘坐飞机。从本书的第一章分析可以看出,这样的定义有其自然的历史土壤。因为航空公司以前被代理系统这堵高墙阻隔,我们看不到庞大的采购人群这部分客户,眼光自然就落在了地面和空中天天接触到的乘机旅客身上。但现在的情况不同了,互联网以及客户经济的到来,各航空公司日益意识到其客户群体原来还应该包含采购人群,这部分人群包括传统的代理人、大公司客户以及个人采购。因此,创新首先应该由此入手。

在客户经济时代下,航空公司的常旅客计划应该创新发展成为包括传统乘机人奖励计划、个人采购者奖励计划、大公司采购客户奖励计划以及对传统代理人奖励计划在内的立体复合型的综合奖励计划,也即是建立客户忠诚度计划(CLP-Customer Loyalty Program)。可能不同类型的客户对忠诚度计划的需求也是不同的,因此这个计划的弹性和开放性应该足够灵活以满足不同类型客户对计划的需求。

事实上,可以将航空公司对传统代理人佣金政策奖励理解为一种特殊的奖励计划,将其延续纳入进新的体系中来,同时再对代理人的采购行为和采购量进行分类,然后对处于高端部分的代理人再给予额外的里程奖励或者其它非里程的奖励,比如奖励旅游、特殊培训等以锁定其未来对航空公司销售贡献比例。

对于采购者个人,尤其是对于采购人和乘机人分离(替他人代购、公司秘书、行政办公人员等等)的情形,也应该考虑建立基于其采购金额的从价奖励里程的激励计划,以鼓励其抛弃传统的代理人体系,直接向航空公司进行采购。这些奖励的里程成本可以视同航空公司向代理人支付佣金部分的转移支出,对航空公司而言,可以在不增加任何成本(甚至节约部分佣金成本)的前提下,获得了客户直接忠诚度的建立。

对于大公司客户,同样也可以建立从价采购里程奖励计划。当然,每家大客户可能都有不同个性化的需求,有时候也可以对大客户采取年底从量奖励员工旅游的形式进行。

这样以来,常旅客计划将会涵盖包括传统的乘机人、采购者个人、代理人以及大公司客户在内的立体计划,同样计划的核心也可以从传统的以里程为核心要素外延扩展至奖励旅游、其它实物奖励等形式。图示如下:

新的常旅客奖励体系,在将传统的奖励对象扩大到所有客户群的基础上,结合各类客户群的不同需求设计不同的里程奖励方案、里程兑换奖品方案,或者结合实物奖励、活动奖励以及其它情感方面的奖励内容。

其次,从客户接触体验点方面进行创新。客户经济时代下,我们知道客户的满足感越来越脆弱,不满意和挑剔是现代客户的特色。要想做到让客户满意很困难。第一章有关客户满意方面的介绍告诉我们,客户满意是客户体验和客户期望之间的差异。当客户实际体验高出他的预期或期望的时候,他就会感到满意,反之将会产生不满足感。这一点,对于保持常旅客客户的满意度方面同样适用。

客户的期望获得是一个非常复杂的过程,可能来自于航空公司的广告宣传,可能来自于航空公司的品牌视觉,也可能来自于其它客户的推荐和口碑印象,对于老客户也可能来自于其自身上一次使用产品后留下的印象。新客户和老客户对航空公司的期望不相同,甚至老客户在每一次使用或采购航空公司产品时也不相同。因此,我们只有通过不停的创新才有可能超越其心理期望,使其满意。通常情况下,期望的第一次获得,或者说客户对航空公司的首次期望,很有可能来自航空公司自身市场推广宣传时向市场传递的信息和市场认知定位,因此在我们围绕客户接触点去研究、改善客户体验时,要将其纳入到客户实际接触点的第一个环节。要想提高客户满意,就必须围绕客户在享受公司实际常旅客计划涉及到全部流程所有客户的接触点上展开。

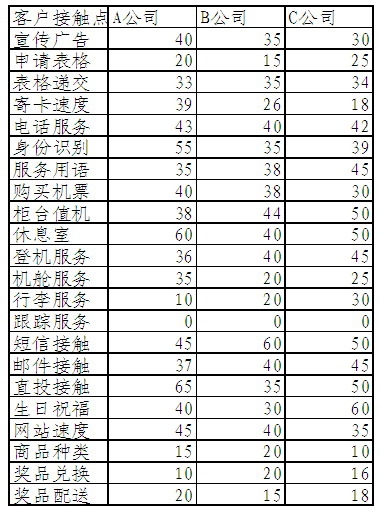

下图,是通常情况下,航空公司常旅客计划所有流程能够涉及到的客户接触点的一个简单示例:

通过比较不同航空公司常旅客计划所有接触点上的分值,航空公司可以根据自身的资源状况有选择的改善某一个或某几点接触点的客户体验,从而提高客户满意度。事实上,一个公司因为资源限制,不太可能能够在所有的客户接触点上都优于竞争对手,这样就可以给每一个公司进行创新从而形成差异化的机会和时间。

最后,在公司战略和管控允许的情况下,创新公司组织运营模式,将常旅客机构由传统的成本中心创新为利润中心是未来的方向和目标。国际上很多公司均已将自己的常旅客部门公司化或者利润中心化运作。

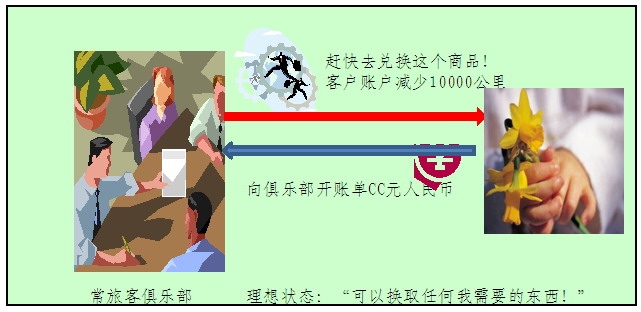

常旅客计划历经20多年的发展,已经由初期的单纯维持客户忠诚度、实现航空公司市场差异化和提升竞争力的目标转型为一种新型的市场战略手段,其盈利模式已经逐渐清晰。我们知道,常旅客计划的核心目的是通过各种奖励计划使会员更加忠诚于航空公司,计划实施的成功要素体现为两大方面,一方面要通过尽可能多地产品创新扩大常旅客会员的里程累计渠道和累积途径,另一方面也要尽可能多地让会员累积的里程能够为他带来实际的价值实现,能够兑换尽可能多地商品种类。这是一种需要实现良性互动才可以保持其健康、持续发展的长久目标。

航空公司目前的成本中心架构设计,使得常旅客计划获得的收入和维持常旅客计划需要支出的费用分开体现,无法整体上体现常旅客计划的贡献和价值,受预算控制的常旅客计划,使得各航空公司里程兑换产品选择的那个本应使常旅客计划健康发展的轮子残缺不全,严重影响了会员的满意度,对该计划的发展不利。常旅客计划通过合作方产生的收入很难再投入到对会员产品兑换购买上去,因此会员实际上可供兑换的产品种类和产品数量得不到有效满足,很多航空公司忽视甚至打压、损失会员兑换产品的权力,这无疑损害了会员的权益,这一点也是国内各航空公司常旅客会员投诉的焦点问题。

我们可以通过一些简单的模型去分析常旅客利润中心化后的运作模式和盈利模式,本文只进行一点简单的尝试,其实际的运作当然会比我们的分析要复杂的多。

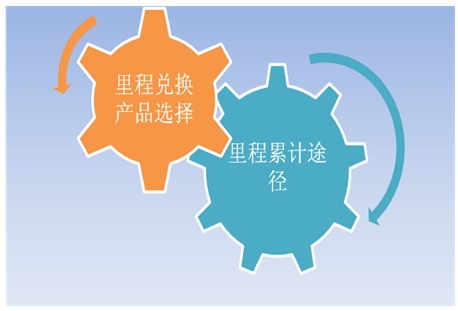

下图的示例揭示了常旅客计划最核心也是最初始的两个关键流程:

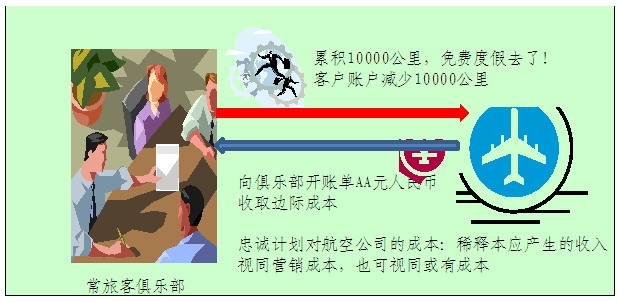

A、常旅客俱乐部向航空公司输送客户,客户获得里程的运作流程

B、常旅客会员使用里程兑换航空公司免费舱位的运作流程

从上图可以看出,航空公司同常旅客俱乐部之间的核心是结算和里程定价。在本篇开始部分,我们分析过理想的状态下,里程兑换免费舱位的成本最低就是航空公司多搭载一个乘机人的边际成本。当然这种理想的情况不会存在,总存在稀释效应。我们假定,航空公司的规则不变,仍然是每飞行十次就可以换取一次免费飞行,而客户兑换的座位恰巧本是可以销售出去的。则里程对航空公司而言最高成本可以用公司计算如下:

假设机票价格为X,每次飞行获得A公里奖励,飞行B次可兑换1张机票,航空公司多搭载一个客人的边际成本为Y。则单位里程最高成本MAX(MP)和最低成本MIN(MP)为:

MAX(MP)=(X+Y)/A*B

MIN(MP)=Y/A*B

仍以本文开篇假定的数据计算,航空公司里程的单位最高成本为人民币0.105元,单位最低成本为人民币0.005元。

如果常旅客俱乐部以利润中心形式进行独立运作,则航空公司和常旅客之间的结算成本,可以根据稀释座位的概率和经验数据确定具体金额,计算方法如下:

假定航空公司拟用来开放的免费兑换舱位,可以按正常价格销售出去的概率为P,销售不出去的概率为1-P,则里程最终价格MP为:

MP=P*MAX(MP)+P*MIN(MP)

概率P可以在参考航空公司过去几年平均客座率数据进行估值。假设P为0.65,则航空公司里程单位成本为人民币0.069元

如果采取这样的模式进行结算,则俱乐部无法从航空公司身上获得收益,那么常旅客俱乐部的盈利如何实现呢?

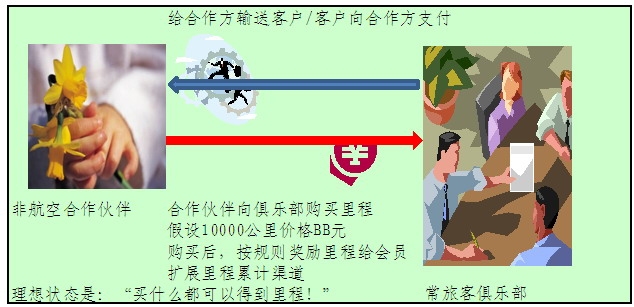

让我们来考虑航空公司常旅客俱乐部同合作伙伴之间的关键运作过程:

A、俱乐部向合作伙伴输送客户,客户采购合作伙伴商品,获得里程累计,合作伙伴向俱乐部采购里程的单位价格MP1

B、客户使用里程兑换航空公司合作伙伴的商品,兑换时里程折合单位价格为MP2

由此,我们不难看出,常旅客俱乐部盈利点产生于MP1、MP2、MP之间的单位价格差。当MP1〉MP时常旅客俱乐部可以赢取会员从合作处销售里程兑换机票之间的收益差、当MP1〉MP2时常旅客俱乐部可以赢取会员从合作伙伴出销售里程兑换合作方商品之间的收益差。

这种盈利能力最终能否实现,将取决于常旅客俱乐部会员的满意度、品牌信任度、俱乐部对会员销售机会的挖掘和分析,同时也取决于俱乐部自身整合社会资源的能力。

因此,如果航空公司能够创新常旅客俱乐部的运营模式,则常旅客俱乐部将会在利益导向的驱动下,围绕会员销售机会的挖掘和会员忠诚度和信任度方面展开各项会员忠诚度计划的实施,这样做的结果将会使得会员的满意度和忠诚度进一步提升,一方面解决航空公司对发展常旅客计划的成本投入,另一方面也实现了常旅客计划的初始目标,能够产生航空公司、常旅客会员以及合作伙伴多方共赢局面。

suncitygroup太阳新城

suncitygroup太阳新城